足元にある当たり前の「ヒト」、「モノ」そして「コト」を見つめ直し、地域を面白く素敵にする活動です。

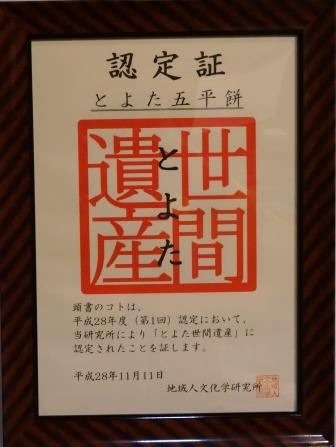

我々の五平餅も見事に「コト」として認定していただきました。

地域が少しずつ、素敵になっていきますね。

「一本の 五平餅にも 山河あり」

http://www.misodikara.jp/hpgen/HPB/entries/20.html

蔵元レシピ第5弾は、桝塚味噌の商品の中でも、かなりツウ好みの商品「味噌屋の仙豆~唐納豆~」の美味しい食べ方や使い方をご紹介します。

http://www.misodikara.jp/hpgen/HPB/entries/20.html

蔵元レシピ第5弾は、桝塚味噌の商品の中でも、かなりツウ好みの商品「味噌屋の仙豆~唐納豆~」の美味しい食べ方や使い方をご紹介します。

1300年前、日本人が味噌を味噌汁として飲む以前は、一般的に味噌は「食べる」ものでした。

そしてその当時食べていた味噌の原型を再現したものが、「味噌屋の仙豆~唐納豆~」になります。

ふっくら蒸し上げた地元愛知県産大豆に、味噌造りにも使われているこうじ菌をつけ、ゆっくり発酵・熟成させた後、天日で干したものです。

他では、寺納豆、浜納豆、唐納豆とも呼ばれています。

また納豆と名前に付いていても、納豆菌は使用されておらず糸は引きません。

引き続き、皆様の「味噌のあるちょっと幸せな生活」を応援して参ります!

有ること難し。 店主

「清市独立を決意」 昭和2年(1927) 清市(左)

昭和2年(1927)清市21才、小作と人夫仕事では「このままでは我々12名の家族は生きて行けない。女房をもらっても食わせてやれない。」そう考えた清市は、身に覚えのある唯一の『味噌作り』を生活の糧(かて)として行こうと決意した。

しかし、当時味噌屋は庄屋か大金持ちの商売であった。それは莫大な資金と発酵した大豆を長期間成熟のため寝かせる場所を必要としたからである。そこで貧しいものが如何(いか)にできるか、商売にするかを考えた。

そして、彼の得た結論は味噌を売るのではなく、技術を売る事であった。

有ること難し。 店主