味噌の仕込み終わった大桶は、数日間の慣らしを終えた後、

麻布を敷き重石をします。

簡単に見える重石置きですが・・・

昔から「重石置き、5年。」と蔵では言われています。

重石を理解するのも5年はかかると言う意味です。

桶の大きさ、石の大きさ、そして重さなど、毎回違います。

すべて桶、味噌そして重石の気持ちが判るようになると、

石を持った瞬間に、仕込みの済んだ桶の「ここ。」に

こんな感じでと・・・石が教えてくれるそうです。

いや、「石が教えてくれるような気がします。」

合掌。 店主

味噌の仕込み終わった大樽は、表面を丁寧に均(なら)します。決して、すぐに重石は置きません。

まず、諸味(もろみ・仕込みの済んだ味噌)を新しい環境に、慣らすのです。

「どんな生き物でも、急激に環境が変わると、

ストレスが貯まり体力が弱りますよね。味噌も同じなんですよ。」

ですから、数日間は静かに大樽の環境に慣らすのです。

「味噌は、作ってはいけない、育てるんだ。」

先輩たちの、言葉が脳裏に浮かびます。

合掌。 店主

蔵の中には約400本の大樽があります。

洗いの済んだ大樽に、製麹の終わった味噌玉、塩そして水を混合し仕込みます。

大樽は10トン〜20トン入ります。

樽の周囲は、蔵人により丁寧に、踏み込みをします。

(均等に、そして空気が入らないように、スコップ片手に行います。)

薄暗い樽の中は、まだ味噌の香りはありません。

ただ微かに、麹の香りが漂います。

「ザッ、ザッ、ザッ。」と踏み込みの音だけが、樽の中に残ります。

18ヵ月後まで、出来上がるのを楽しみに、

静寂の中、作業は続きます。

合掌。 店主

種麹を付けた味噌玉を、3日間かけて製麹(せいぎく:麹菌を培養し、繁殖させること)温度、

湿度管理を行いながらします。

昔は、屋根裏でむしろを使いながらしました。

当時は温度調節が難しいため、夏場はできない工程でした。

冬場の気温の低い時期だと、温度管理もでき、いい麹ができるため、

「寒仕込み」という言葉は、今でも味噌、醤油そして清酒造りに

よく言われます。

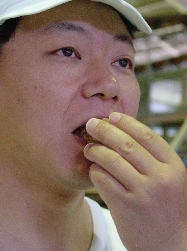

蔵人は味、そして香りで味噌玉の状態を判断します。

「とても気を使う瞬間なんですョ。」

合掌。 店主

原料処理の終わった大豆は、浸漬そして蒸煮(じょうしゃ)されます。

そして女性のこぶし大の玉にします。このことを蔵では、玉握りと言います。

蔵では、「一水、二焚き、三麹。」と言われ、昔から一番気を使う工程です。

最新の設備で管理されていますが、やはり蔵人の勘が重要です。

触り、実際に食べ判断します。

「やはり、この地元の大豆は甘味がある。」と蔵人。

このひとことに職人の自信を感じます。

「いい味噌になれよ。」と蒸したての大豆に言いたくなります。

そして、表面に種麹をまぶし、3日間の製麹をし、十分麹菌を育てます。

さあ、次は仕込です。

合掌。 店主